ユネスコ世界無形文化遺産にもなっているギャッベ

ギャッベ(Gabbhh)とは、ペルシャ語で「毛足の長い絨毯」を指す言葉。イラン南西部に暮らす遊牧民が、ひと針ひと針手織りする絨毯のことです。よく知られているペルシャ絨毯の一種ですが、独特の風合いを持っているのが特徴です。

天然の草木染と調質効果で快適に

ギャッベの素材は羊毛(ウール)です。ウールといえば、冬のセーターなどを思い浮かべる人も多いですよね。温かく保温性が高いイメージもありますが、夏にはサラリとした感触を得られるのが特長。朝夕の気温差±30℃という厳しい高地の環境で育まれた羊毛は、優れた調湿効果を備えているため、季節や場所を問わず一年中敷きっぱなしでも大丈夫なんだそうです。

織り目が細かく、適度なクッション性と心地よい手触り。そして何より魅力的なのは色合いや模様にあります。木の実や根、葉など山の植物を使った草木染は、天然素材ならではの濃淡があって味わい深さを感じられます。化学染料を使用していないので、アレルギーを持つお子さまにも優しいといえそうですね。

世界に1つだけのアート作品

結婚や出産といった人生の節目に送られるというギャッベは、遊牧民の母から娘へと受け継がれていく伝統的な織物。生命の源とされる樹木や、ヤギ、ヒツジ、ラクダといった動物のモチーフに、大地へのリスペクトや未来への希望といったものが表現されているのです。

こうしたモチーフに加え、四角、丸、三角、波型などの模様を丁寧に織り込んだギャッベは、デザイン性も高く評価されるようになり2000年ごろからアート作品としても注目を集めるようになりました。

なかでもカシュガイ族が手がけるギャベの手織り技術は、ユネスコの世界無形文化遺産に登録されるほど。大自然のアート作品といわれるのもうなずけますね。

遊牧民の自由な感性で織り込まれた天然素材の絨毯はどれも1点もの。同じものはありません。世界に1つだけ、と思うと、その希少価値をますます感じます。

無垢家具とコーディネート

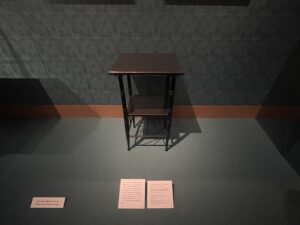

大自然のアートともいえるギャベは、無垢材との相性が抜群。天然素材を組み合わせることで、ハイグレードな生活空間を演出することができそうです。

自然の恵みを活かした素材、という意味では「rewood」と組み合わせてみるのもおすすめ。実はギャベ=Gabbhhは、英語の「garbage(ゴミ)」に由来しているといわれています。ゴミのように扱われていたギャッベは、改良を重ねて世界で注目される存在になったわけですが、このストーリー、捨てられるはずだった座敷机を再生した「rewood」と似ていますよね。

※rewoodについてはコチラ

再生板と手織り絨毯の組合わせで実現するサステナブル

時間が経つにつれて風合いが増すというのも共通する点。再生板と手織り絨毯の組合わせは、持続可能なライフスタイルとしても人気の高まりを見せています。相通ずるコンセプトをもつインテリアで、個性的でありながら調和のとれた空間を実現できたらいいですよね。

遊牧民の感性豊かなギャッベは、敷いてあるだけでもパワーがもらえそうな気がします。ビビッドな色合いでインテリアの要にするのもいいし、お気に入りの柄を探すのも楽しそう。気持ちも豊かにしてくれそうですね。

Persia&Gabbeh

ペルシャ&ギャベ展

2025年8月2日(土)3日(日)4日(月)

現地の織り子さんの実演も見られる「ペルシャ・ギャベ」展。本格的なギャベが勢ぞろいする、年に一度の大展示会が開催されます。