私の大好きな作家・原田マハさんの新刊「晴れの日の木馬たち」が発売になりました。いつ読もうかワクワクしながら表紙だけ見つめています。

本を読み始めると、やらなきゃいけないことを後回しにしてしまうので、今はもう少しだけガマン・・・。

迷信「丙午の年生まれは嫁ぎ先に災いをもたらす」

さて、木馬といえば、馬。今年は午年ですね。

60年に一度の丙午(ひのえうま)ということで、ニュースでもさまざまな角度から取り上げられています。代表的なものは「丙午の産み控え」でしょうか。

日本には「丙午の年生まれの女性は気性が激しく、嫁ぎ先に災いをもたらす」という迷信があり、過去の丙午には出産を控える人が増え、出生率が激減するといった現象が起きていたそうです。実際に、1966年の昭和の丙午の出生率は前年比25%減。46万人の減少となり、統計をとりはじめた明治以降で最も少なかったのだそう。

言い伝えの由来は、江戸時代にさかのぼります。

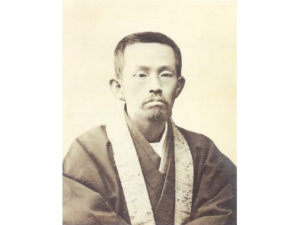

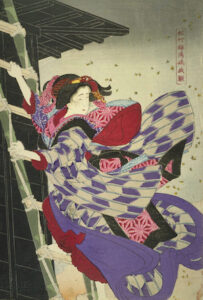

八百屋のお七が、好きな男に会いたい一心で放火した、という事件がきっかけといわれています。当時、放火は大罪。お七は17歳の若さで引き回しのうえ、火あぶりの刑に処されます。このお七が丙午の生まれであったことから、前述のような言い伝えになったというわけです。※諸説あり

丙午はエネルギッシュな火の年

烈火のおんな・お七の恋愛悲劇は歌舞伎や文楽として上演され、庶民に広がっていきました。そして次第に「丙午の年生まれの女性」への根拠のない差別が広まることになってしまったということです。

もちろんこれは迷信。今の時代は気にしないという人も多いですし、逆に丙午生まれはラッキーと考える人も。確かに、出生率が低いということは受験の時の倍率や就活なんかも楽だったりするのかもしれませんね。

また、丙午の年は「火」のパワーが高まる時期ともいわれています。大きな決断を下したり、新しいチャレンジをしたりすることで、物事がいい方向に向かうエネルギッシュな時期なんですって。

美しいフォルムのヒノキの木馬

木馬といえばもう一つ。

子どもが乗る「木馬」について。ちょうど昨年、ヒノキでできた木馬を見る機会がありました。

岐阜県産の東濃ヒノキを使った美しい木馬です。

これは、岐阜県で檜風呂をつくっている檜創建さんのブランド「えんとりん」から発売される新作。同社が長年にわたって培ってきた檜風呂づくりの技が凝縮されています。

特に印象に残ったのは手触り。ヒノキならではのやさしさや、木肌のきめの細かさが伝わってきます。子どものおもちゃには、できるだけこだわりたい。そんな方の目に留まりそうだなと感じました。

小さいころから本物に触れる経験は、やはり大切だと思います。天然木ならではの香りや質感を感じられますし、素材がシンプルな分、敏感肌のお子さんにも安心して使ってもらえそうです。

「えんとりん」には、ベビーバスもあります。

こちらも触ってみてまず感じたのは、やはり手触りの良さ。独自の技術で「タガ」を使わない設計になっているそうで、そのおかげか、フォルムがとてもなめらかです。職人の方が丁寧につくられていることが伝わってきました。

お風呂も木馬も、どちらも子どもが直接触れるもの。毎日使ったり、ふと目に入ったりするからこそ、素材がいいとそれだけで気分が上がります。理屈抜きで「触って気持ちいい」というのは、やっぱり強いですね。

今回は「午」にまつわる話から、木のおもちゃや道具の話まで、あちこち寄り道してしまいました。「午(ウマ)」は、行動力や勝負運の象徴。物事が勢いよく進んだり、前向きな歩みを後押ししてくれる存在とされています。丙午、あっという間に1月も終わろうとしていますが、今年もみなさまにとって、いいペースで走れる一年になりますように。

【参考】

檜創建

https://www.hinokisoken.jp/