わくわくするクリスマス。もうすぐやってきますね。

お父さんお母さんサンタさんは、子どもの願を叶えるべくがんばっていらっしゃるころかなと思います。

さて、クリスマスといえばクリスマスツリー。モミの木ですよね。なぜクリスマスにモミの木を飾るようになったのか。

ちょっと気になったので調べてみました。

永遠の命と力強さの象徴

クリスマスツリーの起源は諸説あるようです。

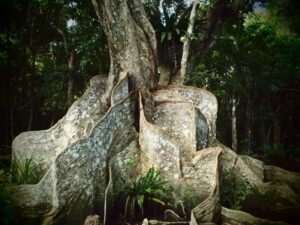

「クリスマスの文化史」(若林ひとみ著)によると、「クリスマスツリーは、キリスト教以前の異教時代に、冬至に魔よけとして常緑樹を家の内外に飾った習慣にその起源を持つ」と書かれています。

モミの木は過酷な冬も緑を保つ常緑針葉樹。永遠に枯れない、生命の力強さの象徴として、冬の特別な時期・クリスマスに飾られるようになったという説もあります。

また、キリスト教の教えを見せる劇のなかで、アダムとイブが住んでいた「エデンの園」の場面でリンゴを吊るしたモミの木を小道具に使ったことがクリスマスツリーの始まりという言い伝えもあります。

クリスマスツリーの発祥は北ヨーロッパ

クリスマスツリーは北ヨーロッパが発祥といわれています。原住民が冬至のお祭りに木に飾りをつけていたことがはじまりとか。ちなみに、ドイツ東部ではセイヨウイチイ、南西部ではツゲ、スイスではセイヨウヒイラギ、地域によっては樫の木が用いられていました。

1860年、日本初のクリスマスツリーが登場

日本で初めてクリスマスツリーが登場したのはいつだったのでしょう。

「1860年にプロセインの公使オレインブルクが、杉、竹、椿の木などを使って初めてクリスマスツリーを飾った」

と「クリスマスの文化史」(P46)に書かれています。

天井まで届くほどの木にフルーツや精巧な砂糖菓子やロウソクを飾ったそうです。

その後、輸入食材などを扱う明治屋が1886年12月7日、横浜にクリスマス装飾を施し大売出しをしたことから、クリスマスの認知度が高まり民間にも浸透していきました。このことから12月7日は「クリスマスツリーの日」とされています。

クリスマスツリーの飾りつけの意味とは

ツリーに飾り付けをするのも楽しみのひとつですが、それぞれの飾りにも意味があるのを知っていますか。

例えばリンゴは、アダムとイブの象徴のようなもの。リンゴの赤は愛、丸い形は永遠と地上を表しています。お菓子やケーキをモチーフにしたものは、神様の恵みを意味しているそうです。

昔はいつでも甘いお菓子を食べられたわけではないので、子どもたちはこのクリスマスをとても楽しみにしたいた、というのもわかる気がしますね。

実は身近な存在のモミの木

モミの木が多いのは日本では本州の中南部。その立ち姿が美しいことから神社の境内に植えられていることも。

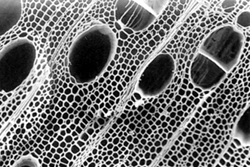

モミは私たちの身近なところにも。香りがなく、調質性に優れ、抗菌性が高いことから、かまぼこの板や米びつ、すし桶など、直接食材がふれるものにも使用されてきました。

薄い黄色や白い木肌は神聖なイメージがあるということで、冠婚葬祭に使う道具にも使われています。

家の内装材に使われることもあるので、みなさんのおうちのどこかにもあるかもしれませんね。

一部の地域ではモミの天然林が見られますが、近年木の衰弱が目立っているという話もきかれます。

「永遠の命や力強さの象徴」と紹介しましたが、実はモミの木はデリケート。大気汚染や煙、暑さには弱い樹種です。

ここでも人の生活が木に与えている影響は少なくなさそうです。

日本のクリスマスツリーは「ウラジロモミ」

さて、そんなモミの木。

日本でクリスマスツリーとして使われているのは「ウラジロモミ」という種類で、実はこれ正確には「モミ」とは別の種なんだとか。

「ウラジロモミ」は葉の裏が白っぽいのが特徴。表面は艶やかな緑の葉をつけ、美しい円錐形の樹形に育つためクリスマスツリーにぴったりということで、使われるようになったようです。

「ドイツでは、ツリーの飾りつけは部屋を閉めきって大人が行い、子供は24日の晩まで見てはいけないことになっていた。ツリーの下にプレゼントを並べ終え、ロウソクに火を灯して準備万端整ったところで〈開かずの間〉のドアが開き、子供たちは目の前の光景に息をのむのであった。」(「クリスマスの文化史」P42)

みなさんのおうちでは、どんなクリスマスを演出するのでしょう。想い出に残る素敵なクリスマスを!!

【参照】

「クリスマスの文化史」若林ひとみ著(白水社)

「クリスマス事典」(あすなろ書房)

森林・林業学習館「日本の樹木」

https://www.shinrin-ringyou.com/tree/momi.php#sec02