くねくねとした山あいの道。車の窓を開けると、風とともに森の香りが広がります。川沿いを山の奥へと進んだ先にあるのが岐阜県で一番小さな村「加茂郡東白川村」です。標高1,000m級の山に囲まれた村には東西にかけて白川が流れ、周辺に集落が点在しています。

前日に大雨が降ったせいか、この日は早朝から霧がかった風景が広がり、緑を覆うヴェールのように幻想的な雰囲気が漂っていました。

美しい森が広がる東白川村。今日はここで“森のリトリート”を体験します。

■リトリートとは

最近よく聞くワード「リトリート」。

日常生活から離れて心身をリラックスさせる時間の使い方のことをいいます。本来の「retreat」には、避難、避難所、隠居所、静養所 〔軍隊などが〕撤退、退却すること、という意味もあります。

忙しい毎日から一歩下がって、静かな場所で自分を向きあう、そんな意味もこめられた言葉です。

メンタルヘルスの分野で重要とされている

・Rest(休息)

・Recreation(遊びや娯楽)

・Relaxation(リラクゼーション)

・Retreatment(再治療)

という4Rを満たすものとして、注目されています。

■森の空気と同調する心地よさ

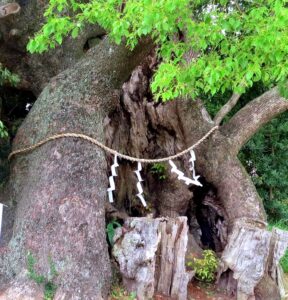

森に一歩足を踏み入れると、空気が変わるのを感じることができました。

まずは全身で大きく深呼吸。

ぼんやりとカメラのピントをぼかす感じで森全体を眺めるように視野を広げます。森全体を視野に入れながら、今度は自分の心がピンとくる場所を見つけます。ふわ~っと森を眺めていると、「ここかな」という場所にフォーカスがあたるから不思議です。

“自分の場所” を見つけたら、その場所でしばらく森と呼吸を合わせるように深く大きく深呼吸を繰り返していきます。

何も考えず、ただぼ~っと森に心身をゆだねます。

すると小鳥たちのさえずり、草のこすれる音、小川のせせらぎがだんだんと大きく聞こえるようになって、自分も森の一部になったような気持ちに。樹々の呼吸と自分の呼吸がだんだん同調していくような気がして、気がつくとほわ~っと心地よい気分に満たされていました。

■DNAレベルで安心する森の効果

マイナスイオンやフィトンチッドの作用により、森林浴にリラックス効果があるということは以前もこのブログで紹介してきました。それを身をもって感じられた“森のリトリート”体験。ちょっとスピリチュアルな感じがして敬遠しがちな人もいるかもしれませんが、森林浴効果はちゃんと科学的にも立証されています。

興味がある方はこちらの記事を読んでみてください。森林浴の研究をしている千葉大学環境健康フィールド科学センター自然セラピー研究室名誉教授・医学博士の宮崎良文教授と池井晴美准教授のインタビューです。

政府広報オンライン

「VOL.192 MAY 2024

JAPAN’S HEALING FORESTS (PART 1)人はなぜ、森へ行くとリラックスするのか。」

太古の昔から人類の歩みは自然とともにありました。森から食べ物や水を得て命をつないできたのが人間です。自然の中にいることが、人間にとっては“自然なこと”。都会暮らしをしていても、DNAレベルでは自然に回帰することを求めている、ということなのでしょう。

まちの喧騒から逃れて森のなかでリラックスすることは、もともと持っていた人間本来の力を取り戻すことにもつながるのかもしれません。

“森のリトリート”を体験したことで、忙しい暮らしに戻ってきても、森でのあの時間を思い出すと気持ちがリラックスします。

意識的に時間を作って心と身体を整えるのは、まちに住む私たちにとって必要なのものだと実感しました。

****************

今回の“森のリトリート”は、「コダマフォレストキャラバン」の一環として開催されたもの。リトリート以外にも間伐体験や製材工場の見学、木工ワークショップなど、1日みっちり森を体験できるプログラムが盛りだくさんでした。次の回でも引き続き、「コダマフォレストキャラバン」について紹介していこうと思います。

【参考】