タイの旅で出会った最強の木材・チーク

サワディーカー!

タイの旅を終えて、すっかりかぶれております。

タイといえば、あちこちで木のスプーンや器が売られていますよね。木は地元の人たちにとって非常に身近な存在。なかでも世界三大銘木とされるチークは、タイでもっともよく見かける木材といってもいいかもしれません。

ウォールナット、マホガニーと並び、世界三大銘木と称されるチークは、東南アジアを主な産地とし、タイはその中心的な生産国です。チークは天然の油分を多く含み、腐食に強い木材。そのため古くから家具や船舶、床材などに使われてきました。耐久性・耐水性が高く、雨季のある熱帯地域では“最強の木材”として重宝されてきた背景があります。

水没に耐える木の歩道。川とともに育まれる水辺の暮らし

チャオプラヤー川やメコン川をはじめ、タイは大小さまざまな川に囲まれた国です。水上マーケットが各地にあるのも、そんな水辺の暮らしが根づいているからでしょう。

今回の旅では、水上マーケットで知られるアンパワーを訪れました。川沿いでは今も、地元の人たちが昔ながらの水上生活を続けています。

アンパワー運河の両岸には、おみやげ物屋やタイ料理店、スイーツのお店がびっしりと並び、活気あるマーケットが広がります。……が、私が行った日は、ほぼクローズ! 水上マーケットの開催は週末・祝日限定だったのです…。いつでも開いていると思い込んでいたので、これは完全にリサーチ不足でした(泣)。

とはいえ、人の少ないアンパワーも悪くありませんでした。人混みの中では見逃してしまいがちな足元や橋げた、建物のつくりを、落ち着いて眺めることができたのは貴重な経験だったなと思います。

店舗の前の歩道や、川へ降りるための木のはしご。がっちりとした商店の扉は、チーク材が使われているように見えます。水のそばで暮らす人たちにとって、チークが欠かせない木材であることが、風景から自然と伝わってきます。

もっとも、樹種がはっきり分かるわけではありません。

ただ、これだけ人に踏まれ湿気にさらされている様子を見ると、使われている木がかなりタフな性格であることは伝わってきます。あれもチークかな?これもかな~と想像しながら歩くのも楽しいものです。

アンパワーで一泊し、翌朝目を覚ますと、前日に歩いていた歩道がすっかり水没していました。どうやら潮の満ち引きによるもののようで、商店の人たちは特に驚く様子もありません。毎日のように水に浸かり、また乾き、そこを観光客が行き交う。その過酷さを静かに受け止めているのが、この木の強さなのだと実感しました。

千年を超えて古代寺院を支える

現存する国内最古の木造建築とされる「ワット・プラタート・ランパーン・ルアン」にもチーク材が使われています。1000年ものあいだ美しさを保つ古代寺院で、高さ45mの仏塔のほか、15世紀半ばに建てられた三層屋根の本堂にもチーク材が用いられています。柱や、壁画が描かれた壁にもチークが使われており、時を重ねた美しさが感じられます。

この寺院があるランパーンという街は、タイでも有数のチーク材の産地だったそうです。場所は北部チェンマイ近郊。今回は訪れることができませんでしたが、次の旅ではぜひ足を運びたい場所です。

旅の中盤で訪れたアユタヤ駅の待合に置かれた重厚な木製ベンチも、おそらくはチーク材。タイ国鉄の駅舎や家具には、耐久性と格式を兼ね備えたチークが古くから用いられてきたそうです。こうした日常の中にこそ、タイと木の深い関係が残っているんですね。

ちょうどいい力の抜け具合がタイの魅力

タイでは至るところで木造建築や木製家具を目にしました。日本も同じく木の文化をもつ国。親近感がわきますが、同時に日本にはないタイ独特の魅力も感じました。それは、ちょうどいい力の抜け具合。おおらかさといってもいいのかもしれません。おおらかゆえに扱いも大胆で、チークのような強い木でなければ成り立たない、という場面もあるのかもしれませんね。

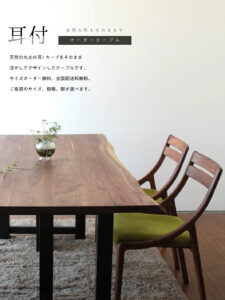

家具や内装材としても人気のチークは、成長が比較的ゆるやかなため木目が詰まり、傷がつきにくいのも特長です。経年変化で飴色へと変わり、重厚感が増していきます。オリエンタルな雰囲気が好きな人にはぴったりで、近年は高級住宅のフローリングや壁材として使われることも多いそうです。モダンなインテリアのアクセントとしても、しっくりはまりそうですね。

旅先で出会った暮らしの中の「木」。チーク材のタフさは、川とともに暮らすタイの人たちのおおらかさにもリンクしているような気がするのでした。

CONNECTではさまざまな樹種の家具を取り揃えています。ショールームまたはwebショップでぜひご覧ください。

-300x300.jpg)