2022年5月17日から開催された「第75回カンヌ国際映画祭」の「#TikTok Short Filmコンペティション」で、日本人の作品がグランプリを受賞しました。日本人初の快挙です!!

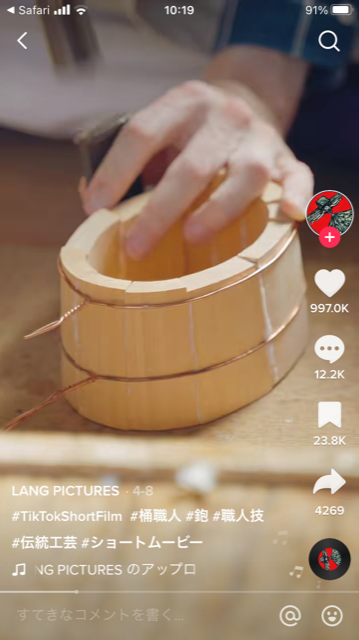

受賞した作品は、本木真武太(まぶた)さんの作品「木って切っていいの?」。環境問題という難しくて幅広いテーマを、#TikTokの3分間という短い時間に落とし込んでいます。日本の伝統工芸である「桶」づくりを紹介しながら、物を大切にすることやその想いを未来につなげることをメッセージに掲げている作品です。

作品に桶職人として登場しているのは、本木さんの友人で本当の桶職人なのだとか。桶職人だったおじいちゃんの意思を継いで、おじいちゃん亡きあと桶づくりを始めたという主人公。桶づくりの魅力や伝統をつなぐことの意味などを考えさせられるストーリーになっています。

「木って切っていいの?」。このシンプルな質問に、どれだけの人がちゃんと答えられるかな、と考えさせられました。例えば、子どもからそうやって聞かれたら、何と答えますか?

自分自身がよく知らないことは、うまく答えられませんよね。まずは大人が、木の魅力を実感しそれを未来につないでいくことの意味や大切さ、みたいなものを考えていくことが必要ではないかなと感じました。

<作品名> Kitte kitte iino? (木って切っていいの?)

https://www.tiktok.com/@lang…/video/7083969626488442113…

リズムよく進むストーリーは3分間と短いのに、後からじんわり心に響いてくるものがあります。

個人的には、側板をくっつけるのに米糊を使っているところにグッときました。昔ながらの作り方にこだわっているのだなと見入ってしまいます。

接着剤は進化し、化学製品の中でも人体に無害といわれるものもあるといいます。それでも自然素材にこだわり、昔ながらの製法にこだわり、いいものを残していこうとする姿。美しいです。

使い手である私たちに、いろいろなものを投げかけてくるショートムービー。みなさんも、ぜひご家族で見てみてください!(ま)

用途を限定せずに使えるのがスツールの魅力。

用途を限定せずに使えるのがスツールの魅力。

木曽五木の1つとされるアスナロは、ヒノキ科の日本固有種で北海道から九州まで広く自生する常緑針葉樹。

木曽五木の1つとされるアスナロは、ヒノキ科の日本固有種で北海道から九州まで広く自生する常緑針葉樹。 アスナロは漢字表記で「明日檜」や「翌檜」と書き、「明日はヒノキになろう」という意味から名付けられたのが有力な説とされています。

アスナロは漢字表記で「明日檜」や「翌檜」と書き、「明日はヒノキになろう」という意味から名付けられたのが有力な説とされています。