先日、愛知県にある「あさひ古墳ミュージアム」で弥生時代の暮らしを見てきました。併設された「体験弥生ムラ」には、復元された竪穴住居や高床式倉庫があり、当時の生活空間を実寸で体感できます。どれも驚くほどコンパクトで、必要なものだけで成り立っている空間でした。

そのとき頭に浮かんだのが、現代の小さな建築、タイニーハウスのこと。

タイニーハウスとは、一般的な住宅よりもずっと小さな建物のことを指します。必要なものだけを詰め込んだ小さな家として捉えられてきましたが、最近では目的を持った空間として使われることが多く、固定の住居+αの選択肢としても注目されています。

「もうひと部屋あったら」を軽やかに実現する『コダマベース』

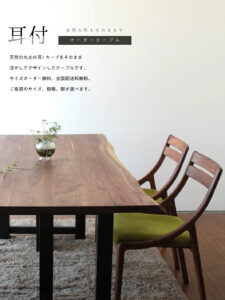

その流れの中にあるのが、国産材を使った動かせる小屋『コダマベース』です。

『コダマベース』は、いわゆる住宅ではありません。「生活の中にもうひとつ場所をつくる」ためのタイニーハウスです。

5.5帖の移動できる小屋

趣味の部屋、子ども部屋、在宅ワーク用の書斎、アトリエ、あるいは小さな店舗やサロン―。使い道は無限です。ライフステージや家族構成に合わせて役割を変えていけるという点も魅力のひとつ。最近、ファミリー層の間で関心が集まっているのも納得です。

すでに家はある。けれど、家の中ですべてを完結させようとすると、どうしても無理が出てくる。子どもが成長して手狭になることもあれば、仕事と生活の境目が曖昧になることもある。引っ越しや建て替えほど大きな決断はしたくないけれど、今の暮らしに「もう一部屋」あったら、という気持ちは多くの人が抱えているのではないでしょうか。

インスタ➡https://www.instagram.com/

国産材を使う合理的な理由とは

『コダマベース』の魅力のひとつは、国産の天然木を使っている点です。木の小屋、と聞くとナチュラルでやさしいイメージが先に立ちますが、実際にはそれ以上に合理的な選択でもあります。それは、日本の気候で育った木は日本の湿度や四季の変化にすでに馴染んでいるから。つまり、長く使うことを前提にした素材といえるのです。

触れたときの質感や、室内に入ったときの空気感は、どこか落ち着いています。新しい建物のはずなのに、なぜか緊張しません。

それは、昔の日本の建築が、その土地や気候に合った木を使ってきたからだと思います。

木は、ただ見た目を整えるための仕上げ材ではなく、空間そのものを形づくる素材でした。湿度や温度を調整し、人が長く過ごす場所を支えてきた存在です。

国内有数の銘木の産地である岐阜県。この場所で育ったスギやヒノキを使った「コダマベース」が注目されているのも、そうした背景があるからかもしれません。生育環境がはっきりしている国産材でつくられた小さな空間は、日本の暮らしに無理なくなじみやすい。そんな点が、静かに評価されているように感じます。

動かせる!カスタマイズできる!無限の可能性

また、『コダマベース』はカスタマイズできる点も評価されています。

収納できる棚を付ける、ロフトを追加で付けるなどオプションも追加ができることで、「とりあえず置いてみる小屋」ではなく、「ちゃんと使い続ける場所」になります。子ども部屋として使っていたものを、数年後には書斎や趣味の部屋に変える、ということも現実的に可能。

さらに、動かせるという点も見逃せません。必要があれば移動できる。これは、将来の変化を前提にした、今の時代らしい考え方だと思います。住み替えや売却といった大きな決断をせずとも、暮らしの形を少しずつ調整できる余白が残されているのが、人気の理由といえそうです。

300万円台で手に入る、暮らしと気持ちの余白

構造体はもちろん、内装・外装に至るまで、使用する木材はすべて岐阜県東白川村産のスギとヒノキ。

合板に至るまで国産材を使い、ビニール系素材やアルミサッシは一切使用していません。

そんな贅沢な仕様でありながら、本体価格は300万円台。

無理なく「もうひとつの部屋」を手に入れることができます。

本体サイズは2.1mx5mで、駐車スペース1台分のスペースに設置可能。置いてあるだけなので、不要になれば誰かに譲る事もできます。暮らしを変えるたびに大きな決断をしなくてもいいという、その余白が気持ちの余裕にもつながりそうですよね。

※価格改定内容 /税別:2026年4月1日~

■コダマベース(外装:ガルバリウム)¥2,900,000 ➡¥3,300,000

■コダマベース(外装:ヒノキ)¥3,000,000 ➡¥3,500,000

弥生時代の高床式倉庫が、生活に必要なものを守るための最小限の建築だったように、現代のタイニーハウスもまた、「全部を詰め込まない」ための選択肢なのかもしれません。

大きな家を持つことだけが、豊かさではない。

今の暮らしにちょうどいいサイズの空間を、必要な分だけ足す。国産材でできた小さな小屋には、そんな現実的で、少し余裕のある暮らし方が詰まっているように感じました。