緑あふれるまち岐阜県。

飛騨地方には御嶽山、乗鞍岳、奥穂高岳など、標高3,000mを超える山々がそびえ、美濃地方には木曽川、長良川、揖斐川が流れる自然に囲まれた地域です。土地面積に対する森林面積の割合は高知県の83.8%に次いで81.2%と全国2位! 豊かな水源に囲まれた土地は、スギやヒノキがのびのびと育ち有数の木材生産地となっています。

そんな岐阜県にある「ぎふ木遊館」をご存じですか?

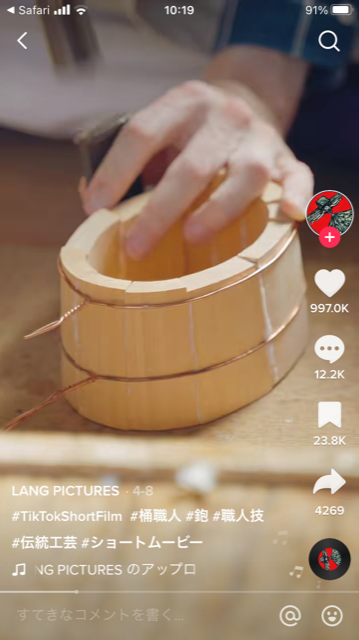

県産材で作った10種類の大型遊具や100種類以上の木のおもちゃが並ぶ木育施設です。

樹齢400年のスギの巨木をくりぬいたトンネルがあったり、木の実を転がして音遊びを楽しむ大型版「クーゲルバーン」や、木の滑り台型遊具があったりと、夢中になる遊具がたくさん!

2歳未満の子どもと保護者専用の「赤ちゃんひろば」には「木玉プール」が。岐阜県産のヒノキと6種類の広葉樹の木の玉を入れたプールに足を突っ込んだり、体を埋めたりして、全身で木の感触や香りを感じることができますよ。

「ぎふ木遊館」のコンセプトは、“はらっぱ”のような場所。

どうやって遊ぶかは自由。子どもならではの柔軟な発想でみずから遊び方を見つけ、考えながらのびのびと遊ぶことを目的としています。

各エリアを行ったり来たりしながら、遊びを通して自然とのつながりを感じられる仕掛けもちりばめられています。

子どもは大人よりも感覚が敏感。木とのふれあいは子どもの五感に働きかけ、感性豊かな心の発達を促すといわれています。

目で見てふれて、音を聞く―。同じ木なのに色や木目が違っていたり、香りが違ったり。森の中で遊ぶように自然とふれあって豊かな感性を育みたいですね。

☆「ぎふ木遊館」は現在事前予約制です。申込はWebから。詳しくは公式HPをご覧ください。

「ぎふ木遊館」gihttps://mokuyukan.pref.gifu.lg.jp/

古くは宮殿の装飾などにも使用された木材。原産国は西インド諸島で、現在は植林により中南米にも広く分布しています。

古くは宮殿の装飾などにも使用された木材。原産国は西インド諸島で、現在は植林により中南米にも広く分布しています。 クルミ化の植物で、主にアメリカ東部やカナダに広く分布しています。現在世界で流通しているのはブラックウォールナットやアメリカンウォールナットと呼ばれるもの。適度な油分を含んでいるため、艶があり、重厚感のある落ち着いた色と美しい木肌をもつことから、西洋では“富の象徴”とされていたこともあるほどの高級木材です。

クルミ化の植物で、主にアメリカ東部やカナダに広く分布しています。現在世界で流通しているのはブラックウォールナットやアメリカンウォールナットと呼ばれるもの。適度な油分を含んでいるため、艶があり、重厚感のある落ち着いた色と美しい木肌をもつことから、西洋では“富の象徴”とされていたこともあるほどの高級木材です。

岐阜の銘木「東濃ひのき」を使用したラティスは、デザインとしての役割だけでなく、構造材としての機能をもち、建物を支えています。

岐阜の銘木「東濃ひのき」を使用したラティスは、デザインとしての役割だけでなく、構造材としての機能をもち、建物を支えています。

最近、木曽檜や黒檀といった銘木の端材を使用したお箸が人気を集めているようです。銘木のお箸には鮮やかな色彩や綺麗な木目の物があり、値段は5千円から7万円もする高級品まであります。お箸は普段の生活でよく使う物ですし、贈り物などにもちょうど良さそうですね。家具店でオーダーメイドができるお箸もあり、長さや太さ、形状などを選んで作ってもらえるようですよ。

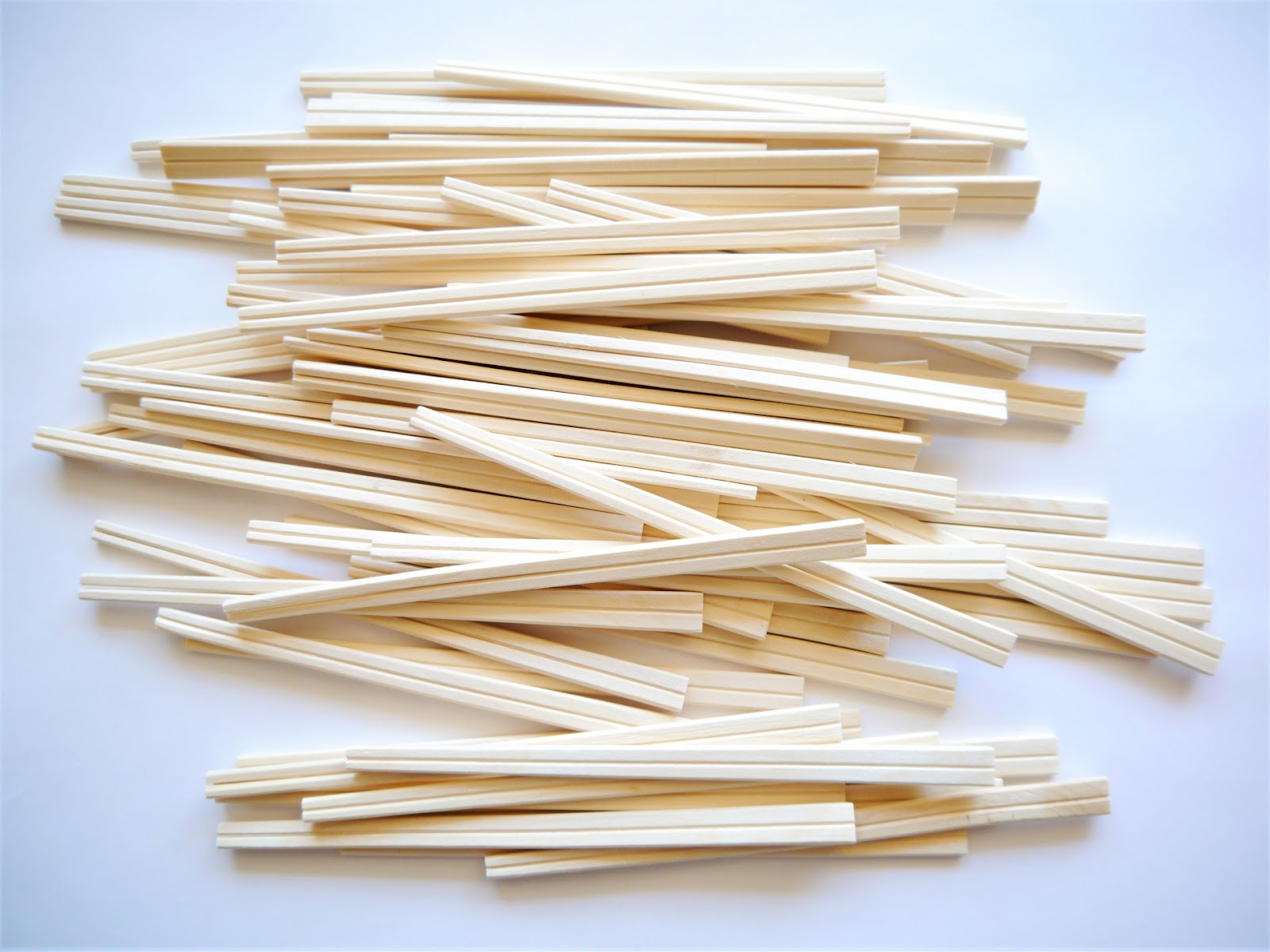

最近、木曽檜や黒檀といった銘木の端材を使用したお箸が人気を集めているようです。銘木のお箸には鮮やかな色彩や綺麗な木目の物があり、値段は5千円から7万円もする高級品まであります。お箸は普段の生活でよく使う物ですし、贈り物などにもちょうど良さそうですね。家具店でオーダーメイドができるお箸もあり、長さや太さ、形状などを選んで作ってもらえるようですよ。 日本の割り箸の消費量はどれぐらいなのでしょうか? ピーク時の年間消費量は約250億膳といわれています。2007年以降は減少していて、現在は年間約200億膳(国民1人あたり年間約150膳)となっているそうです。計算すると、2〜3日に1膳のペースで割り箸を消費していることになります。

日本の割り箸の消費量はどれぐらいなのでしょうか? ピーク時の年間消費量は約250億膳といわれています。2007年以降は減少していて、現在は年間約200億膳(国民1人あたり年間約150膳)となっているそうです。計算すると、2〜3日に1膳のペースで割り箸を消費していることになります。