「異端の奇才―ビアズリー」展、滑り込みで行ってきました。

東京・丸の内にある三菱一号館美術館で開催中の私的一大イベント。会期は5月11日までですが、ギリギリのタイミングで見に行くことができました。

【異端の奇才―ビアズリー展】

東京都・三菱一号館美術館

2025年2月15日(土)~5月11日(日)

公式サイト

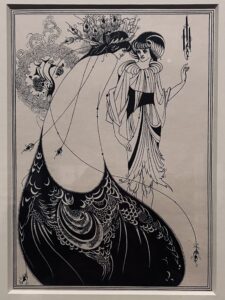

19世紀末のイギリスの画家、オーブリー・ビアズリー(1872-1898)。25歳の若さで亡くなるまでに、「アーサー王の死」や「サロメ」など、精緻な線描で鮮烈な作品を残しました。

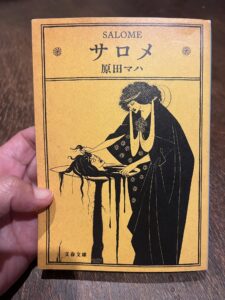

私がビアズリーの絵と出会ったのは、つい最近のこと。作家・原田マハさんの小説のファンになり、いろいろな作品を買い集めて読むのが楽しみになっていました。原田マハさんの小説は、表紙のイラストがどれも素敵で、その中でもひときわ私の目に強烈に映ったのが「サロメ」の表紙でした。

アイルランド出身の詩人・劇作家として名をはせたオスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」をテーマにしたこの小説。血の滴る生首をなぞる指、サロメの表情―。サロメの異様なまでの執着を描写した絵が表紙を飾ります。

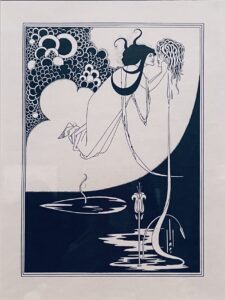

この絵に惹かれた私は、ビアズリーの絵を検索しました。「サロメ」のクライマックスは、宙に浮かんだサロメが斬首された預言者ヨハネの首を捧げ持ち、愛おしそうに口づけする「おまえの口にくちづけしたよ、ヨカナーン」の光景。一度見たら忘れられない作品です。まがまがしく妖艶で、私の目に鮮烈に残りました。

白と黒のモノクロームの世界、余白と精緻な線とのコントラスト。ビアズリーは幼いころから結核に悩まされており、寝る間も惜しんで夜な夜なろうそくの灯りの下で作品に没頭していたそうです。画家として活躍したのはたったの5年ですが、その作品は後世に大きな影響を与えました。

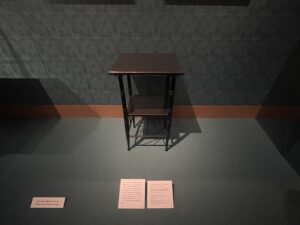

ビアズリーの絵について話し出すときりがないのですが、今回の展示で特徴的だったのは、画家の作品だけでなく、彼が生きた時代の家具も展示されていたことです。

ビアズリーが生きた時代、イギリスでは日本の文化や芸術が注目を集め、芸術家やデザイナーたちはこぞってそのモチーフを取り入れていました。こうして生まれたのがアングロ=ジャパニーズ様式です。イギリス的「日本様式」の室内装飾やステンドグラスなどが生まれ、それらはビアズリーの作品にも大きな影響を与えたといわれています。

展示された中で特に印象的だったのは、ビアズリーが「サロメ」の挿絵に描き入れた可能性がある建築家エドワード・ウィリアム・ゴドウィンが手がけたコーヒー・テーブル。イギリス流の日本といった雰囲気を感じさせる作品です。ほかにも「ドロモア城の食器棚」、「ドロモア城の書きもの机」など、アングロ=ジャパニーズ様式の調度品も展示されていました。また、ロイヤル・ウースター社の「吉兆文カップ&ソーサー」や、ミントン社の「日本文物文皿」など、ジャポニズムの影響が色濃く残る作品が同時に展示されていたことで、ビアズリーの作品への理解が深まりました。

以前紹介したゴッホの椅子もそうですが、アートと家具は互いに影響しあっていると感じます。装飾としての役割や空間の美学に共通点があるのかもしれません。

ビアズリーの絵に興味がある方は、ぜひ足を運んでみてください。そして、原田マハさんの「サロメ」は、アートに興味がない方でも楽しめる傑作。気軽に読んでみてほしい一冊です。

<参考>

『芸術新潮』2025年2月号、新潮社

『ビアズリー展』図録(東京:三菱一号館美術館、2025年)、青幻舎

※画像すべて「ビアズリー展」にて筆者が撮影