岐阜県美濃市にある森林総合教育センター「morinos」。前回の「morinos ~遊び編~」に続き、今回は~建物編~をお送りします。

注目したいのは、「morinos」の入り口となっている建物についてです。

日本の森林文化と岐阜県が誇る木材加工の最先端技術を凝縮したこだわりの建築物がこちら。

意匠原案は、日本を代表する建築家・隈研吾氏。使っているのはすべて岐阜県産の木材です。建築の計画案は「morinos」がある岐阜県立森林文化アカデミーの木造建築専攻の学生たちが、1週間のワークショップを経て作成。最終日に、隈研吾氏を招いて講評会を行い、隈氏の提案を元に学生が基本設計案を作り上げました。

切り出した桧の丸太をV字にデザインした「V柱」は、遠くから見ても印象的です。樹齢100年を超える大木を敷地内の演習林から切り出して成型、組み立てと複雑な作業を伴って完成されたもので、令和2(2020)年度木材利用優良施設コンクールにおいて、「林野庁長官賞」を受賞しています。

室内におかれた家具は、ミズナラとコナラでつくられたカウンターチェアや、さまざまな樹種を使った「みみ付きデスク」と「工作椅子」が設置されています。県内産の6種類の木材でできた机と椅子は、天板の厚みや幅が同じでも持ち上げた時の重みが違います。針葉樹と広葉樹、木材による違いを体感として感じることができるのは貴重な経験ですよね。

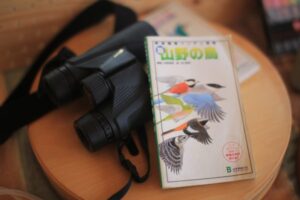

ソファのある図書スペースには、森をテーマにした絵本や図鑑、資料などがあるので自由研究にも使えそうです。

森と暮らす楽しさと森林文化の豊かさを次世代へ伝えていくことを目的とした岐阜県の公共施設「morinos」。森に生えている木が、どんな形で私たちの暮らしに使われているのか、森を体感しながら、木と暮らすことについて考えるきっかけになったらいいなと思います。

子どもキャンプやプレーパーク、大人向けのカルチャー講座や生木を使った木工、薪割り、馬搬など、イベントや講座・研修なども実施しているので、気になる方はチェックしてみてくださいね。(ま)

◆YouTube「morinosチャンネル」

※画像の転載、複製、改変等は禁止します。

-088-200x300.jpg)